了解最新资讯

NFC无线充电标准(WLC)的批准,无疑是一个重要的市场信号,未来随着越来越多的物联网设备加入,尤其是越来越多的微型低功耗物联网设备的产生,无线充电技术将成为一个重要的趋势。

如果给你一种最高支持1W充电功率的无线充电技术,你认为它有意义吗? 或许会有人调侃“这简直是在开历史的倒车!”的确,在40W、65W无线快充屡见不鲜的当下,对于大多数消费者来说,1W的无线充电功率似乎太过于“鸡肋”。

但是,历史总有惊人的相似之处,比如LPWAN作为一种低功耗的广域网络技术,它解决的正是数十亿低功耗物联网终端供电问题。 因此从技术发展的角度来看,技术不是朝着高大上的方向迭代,而是应该朝着便宜好用的方向迭代。这才是真正的迭代,有用的迭代。

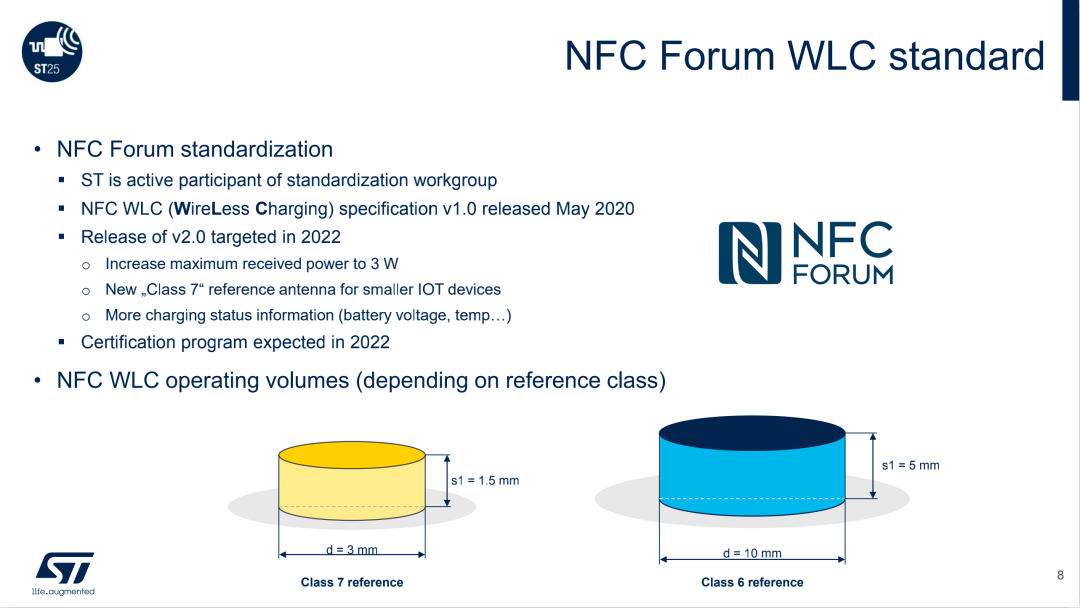

2020年5月,NFC(Near Field Communication,中文名“近场通信”)标准官方组织NFC论坛(NFC Forum)宣布,新的“无线充电规范”(Wireless Charging Specification,简称“WLC”)已经获得批准。根据NFC论坛的解释,WLC标准支持在NFC的设备中使用一根天线来实现通信和充电功能的二合一,因此目前通过这个解决方案最高仅能实现1W的充电速度(WLC标准的无线充电支持250毫瓦、500毫瓦、750毫瓦和1瓦四种功率的传输等级)。

没错,这个NFC技术就是大家十分熟知、应用很广的NFC,比如乘坐公交车时刷的公交卡、进出小区时用到的门禁卡、在商场购物支付时所用的银行卡,以及像智能手表、智能手机中都附带的NFC功能等。 那么,我们今天就来看看,NFC到底如何实现无线充电的功能,1W的充电功率又将撬动多大的市场?

市场“变革”

无线充电其充电过程不需要任何有线作为电量传输介质,甚至已经发展到了无需接触也能实现“隔空”充电,因而促使电子产品充电体验获得了大幅度的提升。

但尽管如此,无线充电真正普及到我们的生活却用了近40年。早在1978年,美国人乔治·博格尔就通过给电动汽车充电开启了无线充电用例的先河。而我们现在所应用最广、普及度最高的无线充电技术则是在2010年3月,由无线充电联盟针对智能手机、平板等设备推出的“Qi”标准。

“Qi”标准采用的是电磁感应技术进行输电,而NFC则是采用了电磁感应技术进行通信,因此看似两个无关的功能其实在实现原理上别无二致。如此以来也就造就了NFC无线充电的三大优势:

第一个优势,即能量传输与数据传输在物理层的硬件电路上合二为一,让一些对充电功率要求不高的产品,如小型低功耗的物联网设备,可以在设计中省去传统的Qi充电线圈。

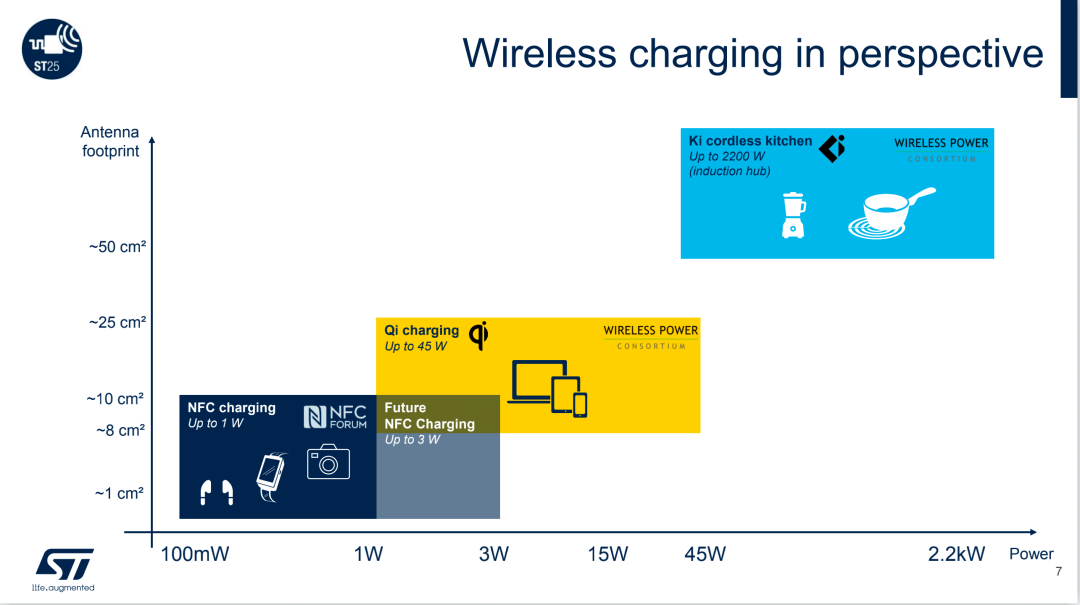

第二个优势,即NFC无线充电技术天线尺寸相较于高功率的Qi标准的无线充电技术天线尺寸进行了数倍的缩减,这是由于Qi标准工作频率一般为125KHz,而NFC无线充电技术工作频率在更高的13.56MHz。

因此,Qi标准天线尺寸设计一般需要10厘米甚至更长,但NFC无线充电技术天线尺寸则可缩小到1厘米以下。

第三个优势,基于NFC的工作原理,提供更大的能量驱动一些无源设备,满足越来越多的无源物联网的需求。 比如,智能眼镜是当前各大设备制造厂商争相抢占的赛道,作为可穿戴设备的一种,智能眼镜凭借“解放”双手,操作简便、体积更小而被视为未来智能科技产品的重要增长点。早在2019年,业界就推出支持NFC无线接触式充电的设备,可使数据传输与充电同时进行。

保证“适用”在上述文章中我们已经阐述了NFC无线充电的前两个优势:NFC无线充电使能量传输与数据传输在硬件实现了二合一,其次实现了相对“Qi”标准下更小的天线尺寸设计,因此,NFC无线充电技术更值得一叙的应用场景在于对小型低功耗物联网设备的支持。

相比“Qi”标准明确更适合对充电功率要求更高的大型电子产品,如智能手机、平板电脑以及其他体积较大的产品,NFC无线充电对其目标设备也有明确的适用范围。

WLC规范从一开始就表明了NFC无线充电的主要应用领域,即智能手表、智能手环、无线耳机、手写笔这样的小型物联网设备。

2021年10月,NFC论坛再次就WLC功能进行了优化,批准并通过了无线充电规范WLC 2.0,新规范从内容上更加利于微型物联网设备和消费电子实现无线充电,它支持更小的无线尺寸,扩大了可使用智能手机和其他NFC设备进行无线充电的消费设备和物联网设备范围。

比如平板电脑上的电容笔,目前大多采用的是蓝牙配对,相比NFC配对而言步骤更加繁琐。 另外在充电方式上,如果采用传统的无线充电方式,首先,大功率对于电池容量娇小的电容笔而言本身就是“杀鸡用牛刀”;其次,笔身内增加线圈无疑也会带来笔身重量的增加和设计复杂度的提升。

李生

+86 17688669681

E.lee@won-et.com

WONTECH (China):

广东省东莞市凤岗镇竹塘上下围工业路2号海永科技园6-1号 4楼

WONTECH (Korea) :

경기도 화성시 동탄순환대로 878,702호 (동탄 아이티 타워)

WONTECH (Vina):

Lot L5, Noi Hoang Industrial Cluster, Tien Phong Ward, Bac Ninh Province, Vietnam,Bac Giang zip code: 26000

2024 ALL RIGHT RESERVED